STツバメ

STツバメ訪問ST(言語聴覚士)のツバメです。

僕は一般企業からの転職STですが、常々思うことがあります。

それは、ハッキリ言ってSTの仕事はストレス度が高いということ。

なので「もう言語聴覚士なんて辞めたい!」と思っているSTさんも多いでしょう。

ちなみに僕は最初に入った病院でひどいパワハラを経験し、精神的に参って退職しちゃいました。入職から退職までは1年ちょっと。

でも、あのときスパッと辞めて良かったと思っています。なぜなら、退職後すぐに訪問看護ステーションのSTになれたからです。

そんな転職経験もあるので、僕はSTってかなり転職しやすい職種だと思っています。なので、仕事を辞めたいと思っているSTさんは「まず職場を変えるべき」だと思います。生息地を変えちゃいましょう。

でも、実際に職場を辞めようと思ったら、以下のような悩みが出てくるはずです。

職場を辞めるとき悩むこと

- 退職のタイミングはいつにするか

- 退職後の仕事はどうするか

なのでこの記事では、言語聴覚士が仕事を「辞めるべきタイミング」や「退職後のプラン」などについて解説します。僕の実体験も赤裸々に書きます。

「言語聴覚士やめたい…」と悩んでいるSTさんの参考になると嬉しいです。

言語聴覚士が仕事を辞めたいと思う理由

そもそも、STのみなさんが仕事を辞めたくなる理由にはどんなものがあるのでしょうか。

代表例を下記にまとめます。全く心当たりがないSTさんは少ないと思います。

STを辞めくなる理由の代表例4つ

※クリックでジャンプできます

人間関係に不満がある

上司や同僚・他職種との人間関係にストレスを感じて、仕事を辞めたくなるSTは多いです。

例えば、職場内で仕事のモチベーションに差がありすぎると、合わせるのがしんどいですよね。

極端なモチベーションのSTもいる

- 臨床大好き!毎日残業で教材作成、休みの日も勉強!

- 頑張れないSTを見下してる

- 仕事にやる気がない

また、STは組織の中で人数が少なく、業務内容の認知度が低めなことが多いです。そのため、他職種から理解されず、理不尽な扱い等をされることもあります。

労働環境・待遇に不満がある

労働環境・待遇に不満を感じるSTも非常に多いです。正直、僕の周りにも、ブラックな労働環境で働いているSTが多くいます。また、人員が少なくて希望の日に休めない…なんてケースも。

「仕事内容と報酬が割に合わない」と感じる方も多いです。特に、シビアな嚥下評価などが多い方はそう思うことが多いでしょう。

また、同僚であるはずのPTOTとの間で「待遇の差」を感じることもあるはず。実際、同じ病院のリハ科でも、STの給料だけ低い所等いまだにあるそうですからね。

他にも下記のような不満が蓄積されて、いつしか「辞めたい」という感情に繋がってしまいます。

労働環境・待遇の不満

- 休みが自由に取れない

- 毎日18〜21単位取得

- サービス残業が当たり前

- ボーナスが少ない、昇給しない

- 強制参加の勉強会

- 時間外の掃除、雑務等

仕事にやりがいを感じない

実際に働いてみたら思ってた仕事と違う。そんなギャップに悩むSTさんも一定数います。

理想と現実のギャップ例

- 失語がやりたかったのに嚥下ばかり

- 希望してた分野に進めなかった…

- 毎日同じようなことの繰り返し

- 自分の訓練に意味があるのか悩む

- リハビリ自体の効果が低いと思う

肉体的、精神的にしんどい

STの仕事、ハッキリいって激務ですよね。肉体的に疲れるだけじゃなく、精神的に疲れます。一日臨床して回ったら、脳みそがクタクタ。

僕は過去に一般企業の営業職なども経験してますが、STの仕事の方が断然疲れると思います。ハードな労働環境にいる場合、単純に「体がもたないので辞めたい」というSTさんもいるでしょう。

特にメンタル面に不調をきたすSTは多く、SNS等見ていて心配になることがあります…

仕事に悩めるSTさんの口コミ

STの仕事で悩み、辞めたいという気持ちの方は一定数います。僕も以前はそうでした。

なので「似た悩みを抱えている人がいる」ということも、知っておきましょう。それだけでも、気が楽になるはずです。

ここではX(Twitter)で目についた「STの悩み事」に関する投稿を貼らせて頂きます。

言語聴覚士が仕事を辞めるべきタイミング

続いて、仕事を辞めるタイミングについて解説します。

ポイントをまとめると以下の通り

※クリックでジャンプできます

退職のタイミングは「辞めたい」と思ったときで良い

辞めたいと思ってるけど、タイミングがなくて…

職場を「辞めるタイミングがない」という声は多いです。

でも本当は、あなたが「辞めたい」のならそれはもう辞めるべきタイミングですよね。

正直「辞めたい」と思っている時点で「職場との相性が良くない」のは間違いないです。どのみち、その職場を離れる人が多いでしょう。違うのは「早い」か「遅い」かです。

それに、辞めるのにベストなタイミングなんてほぼ無いです。どんな時期に辞めても、全員を納得させることは不可能だからです。

- 1~2年目 「経験が浅いのに辞めるの?」

- 3~5年目 「やっと仕事を覚えたのに辞めるの?」

- 6~10年目 「指導者なのに辞めるの?」

それに、組織って誰か一人が辞めたくらいでは崩壊しません。崩壊するとしたら、組織側に問題があります。

例えば僕の場合、2年目でメンタルが限界になり退職。正直、かなり罪悪感がありました。だけど退職後、同期に「仕事忙しくなった?」と聞くと「最近ひまだよ」と言われました。意外とそんなもんです。

僕は、たとえ新卒1〜2年目でも退職していいと思います。安易に逃げるような退職じゃなければ全然アリです。

精神・肉体的に異変があるなら赤信号

もし、STを辞めたい主な原因が「仕事のストレス」なら注意が必要です。

特に精神・肉体的に異変を感じているときは、早めの退職を検討しましょう。

僕も心療内科で「うつ病」と診断された経験があります。今だから分かりますが、あのとき無理していたら確実に悪化していました。

実体験から言うと、体調不良は黄色信号ではなく「赤信号」です。

僕が実際に経験した体調不良は、この記事で詳しく解説しています

辞めるのを認めて貰えない時はどうする?

ウチは新卒採用のみだから、3月にしか辞められない。退職申請は最低でも半年前!

なかには、退職を認めて貰えない人もいるかもしれません。でも、それっておかしいですよね。本来は「辞めたい」と思うこと自体が真っ当な退職理由です。

退職を認めないというのは、施設側の都合。よく、「3月にしか辞められない」など独自の縛りをよく聞きますが、そこに法的な根拠はないです。

なので、もし真っ当な対話ができないのであれば「嘘を付いて辞めても良い」と思います。あなた自身が潰れてしまうより、ずっと良いからです。

自分の身体やメンタルを、なによりも大事にして下さい!

退職を認めて貰えないなら、退職代行サービスも検討する

職場を辞めさせて貰えないんです…

職場は辞めたいけど、辞めさせて貰えない。結構耳にする悩みです。

もし「とにかく今すぐ職場を辞めたい」状況なら、退職代行サービスを利用して職場を抜け出すのもアリ。極端な話、二度と出社せずに退職が可能です。

もし職場を辞められなくて悩んでいるなら、選択肢に入れましょう。

退職代行サービス3選

| 公式サイト | おすすめ度 | 料金 | 弁護士監修 | 残業代の請求 | 有休取得交渉 | 後払い |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 請求オプションが 豊富 | ・相談:無料 ・退職着手: 55,000円 ・オプション: 回収額の20%(残業代・退職金の請求など) | 弁護士監修あり | オプションで可能 (回収額の20%が料金) | 可能 | なし |

| 有休交渉など可能 | ・退職代行: 27,000円 会社との交渉: 2,000円(労働組合利用) | 弁護士監修あり | なし | 可能 | あり |

職場を辞めた後のプランはどうする?

次は、退職後のプランについての解説です。

心身ともに余裕がないときは、視野も狭くなりやすいです。一旦心を落ち着けてから、退職後のプランを練りましょう。

退職後のプランについて解説

- まずはSTを続けたいのかどうかを考える

- 退職後の道①:STとして転職する

- 退職後の道②:ST資格が活かせる一般企業の求人を探す

- 退職後の道③:仕事に関連するスキルを増やして転職する

- 退職後の道④:別分野のスキルを身につける

※クリックでジャンプします

まずはSTを続けたいのかどうかを考える

そもそも「ST自体を辞めたい」か「STは続けたい」のかで、退職後のプランは大きく変わります。

あなたの「不満・悩み」はどちらだと思いますか?

- 職場が代われば問題解決する

- STをやめないと問題解決しない

職場を変えて問題解決するならSTは続けるべき

STは辞めなくていい。続けたい。それなら、問題は職場=環境にあります。

環境の問題は、環境さえ変えてしまえば解決する可能性が高いです。

- 看護部からのパワハラ(主な理由)

- リハ部でST科の立場が低い

- 意味のない(と感じた)勉強会の多さ

- サービス残業が日常化(特にSTは教材作成などで…)

僕の場合は「回復期」から「訪問看護ステーション」への職場変更で仕事のストレスは激減しました。ちなみに元職場はセラピスト100人規模の回復期です。

仕事内容へのストレスも、領域変更で解決する可能性がある

いや、僕はもうSTを辞めたいんだ

もしも「STという職業」に対する不満があれば、ST自体を辞める必要があります。

- 対人の仕事が苦手

- リハビリにやりがいを感じなかった

- 思ってたような仕事じゃなかった

しかし、STの仕事は「領域」によって千差万別です。他の職場の情報や、求人情報を集めて「自分に合いそうな職場」がないか検討する必要はあります。

職場のリアルについては、僕がTwitter経由で実施した「職場のぶっちゃけアンケート記事」も参考になると思います。

退職後の道①:STとして転職する

STは「国家資格」かつ「まだ需要がある」仕事です。なので転職は難しくありません。

PT・OTは供給過多になってきていますし、一般企業の転職はもっとハードルが高いです。転職に有利な状況を生かして、職場を変えながら「自分に合ったポジションを見つける」のもひとつの正解です。

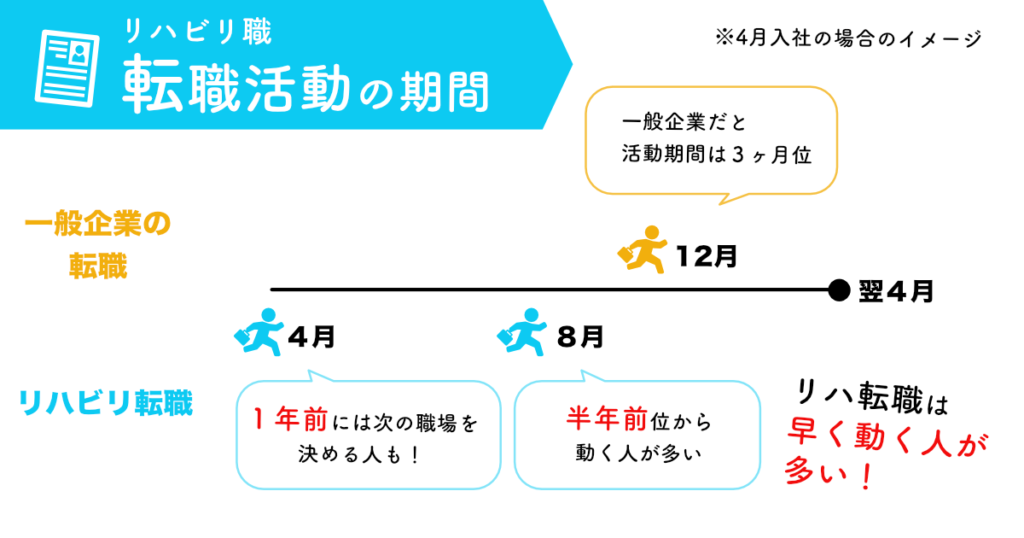

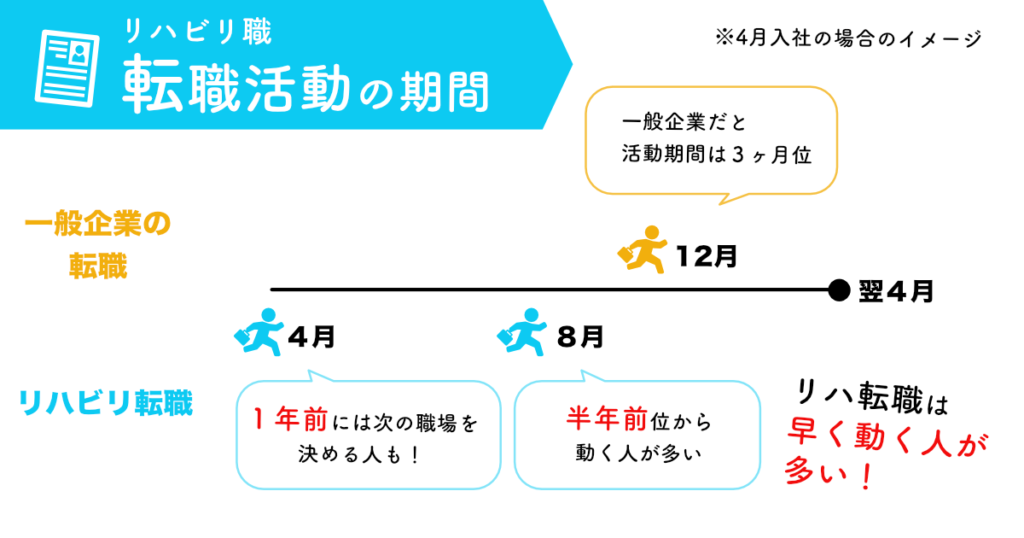

STとして転職するなら最低半年前には動くべき

もしSTとして転職活動するのであれば、希望入職日の半年前には動き始めた方がいいです。そしてこのスタート時期は早いほど良いです。

なぜなら上記図解の通り、リハ職のみなさんは転職活動のスタート時期がかなり早め。これはリハビリ職独自の特徴です。この傾向は年々顕著になっていて、退職の半年〜8ヶ月以上前に次の職場を決めてしまう人が30%以上もいます。

そのため、転職エージェントなどへの登録も「まずは情報収集したい」というニーズが増えています。早めに登録だけでも済ませておきましょう。

以下の3つは、リハ専門でありながら母体も大手で代表的なエージェントです。

- PTOT人材バンク

- リハ専門で最も歴史が長い。もちろんST転職にも対応

- リハ専門で求人数が多い

- レバウェルリハビリ

- 大手人材会社の新サービス(関東、関西特化)

転職サイトの選び方ははこちらの記事も参考にしてください

参考:マイナビAGENT「転職活動の期間の目安と早期決着のポイント」

退職後の道②:ST資格が活かせる一般企業の求人を探す

一般企業の求人でも「ST資格が優遇されている」場合があります。

STを辞めて、一般企業への転職を考えている人向けの転職サイトには

dudaは転職エージェントとして利用できるので、担当者に「ST資格が優遇される求人があれば連絡ください」と伝えれば、自分で求人を探す手間も省けます。

ちなみにSTは補聴器や人工内耳、食品(介護食)メーカーでST資格が優遇されることが多いです。

※別記事に求人実例を纏めてますので参考にして下さい。

せっかく資格を取ったのだから、重宝される職場を選びたいですよね。

退職後の道③:関連スキルを増やして転職する

「介護食メーカー」への転職も視野に「食生活アドバイザー」の資格を勉強中です。

上記のSTさんのように、転職に活かせるスキルを増やすのもいいですよね。

一般的な働き方ではないかもしれませんが、知り合いに「ケアマネージャー」+「非常勤の訪問PT」をやっている方がいます。実は時間を有効に使うことができて、リハ常勤よりも稼ぎがいいそうです。そんな働き方もあります。

STの仕事に関連するスキル

- ケアマネージャー

- 心理カウンセラー

- 公認心理師(現在は取得困難)

- 福祉住環境コーディネーター

- 音楽療法

- 食生活アドバイザー …などなど。

下記のようなサイトで、医療・福祉系に関連資格をチェックしてみましょう。

- 資格資料を無料で請求「シカトル」

- まとめて資料請求できるサイト。

- 生涯学習のユーキャン

- ケアマネをはじめ、割と医療・福祉系の資格もある。

退職後の道④:別分野のスキルを身につける

もしも別分野に興味があれば、全く新しいスキルを勉強をするのもありですね。

本業にするもよし、STとのダブルワークを目指すもよし。そんな選択がしやすいのも、国家資格保持者の強みです。

例えばプログラミングなどは、今後のニーズも期待され独立も可能なスキルです。もしかすると長期的に見ると「AI」に置き換わるのかもしれないですけどね。むしろ「AI」の勉強をしてみるものありですよね。

別分野のスキルを身につける為には、独学で学んでみても良いですし、下記ようなスクールを利用しても良いでしょう。スキルを学んだあとは、副業をしたり、本格的な転職をしたりと選択肢が広がります。

プログラミングが学べる講座

3ヶ月間のプログラミングスクール【Tech Boost】AIが学べる講座

ちなみに僕はSTでイラストレーターでブロガーでもあります。複数の収入で生活する。こういう選択もありだと思います。

退職をスムーズに進める為のポイント

ここからは、退職をスムーズに進める為のポイントを2つ紹介します。

退職をスムーズにする為のポイント

※クリックでジャンプします

退職を決意したら、早めに意思表示をする

退職をスムーズに認めて貰うためには、早めの意思表示が大事です。

なぜなら、他にも「職場を辞めたい人」がいるかもしれないからです。

どちらが優先されるでしょうか?

- 5月に退職の意思表示をしたAさん

- 10月に退職の意思表示をしたBさん

タイミングが被ったら、基本的には先に「退職したい」と申告した人が優先されますよね。つまり上記の例だと、Aさんの退職が優先されます。

実は、Aさんも退職を希望してるんだよね。

来年まで待ってくれない?

そして辞めたい人が多発すると、高確率で退職を引き止められます。

実際、僕の前の職場は「退職の順番待ち」をしているような状態でした。早い人は1年以上前から退職の意思表示をしてるんです。なので、退職の意思が固まったら、早めの申告がオススメです。

転職の計画があるなら、内定後の意思表示が無難

スムーズに職場を辞めるためには、早めの意思表示が大事。これは間違いないです。

ただし、既に転職活動を進めているときは、内定が出た後で退職の意思表示をするのが無難です。これは、転職エージェントさんも同じことを言っていました。

- 転職が決まらなかったら、今の職場に残れる

- 内定が出てるなら退職を引き止められにくい

内定を貰ってから退職申請って…それで間に合うの?

ただ、そうなると「一体いつから転職活動を始めることになるんだ?」と疑問に思うかもしれません。

その答えは「早いほどいい」になります。

リハ職は特に長期的な転職活動をする人が多い業界です。長い人は1年以上かけて転職活動します。そういった業界の特徴を把握しておくのも、退職をスムーズに進めるポイントです。

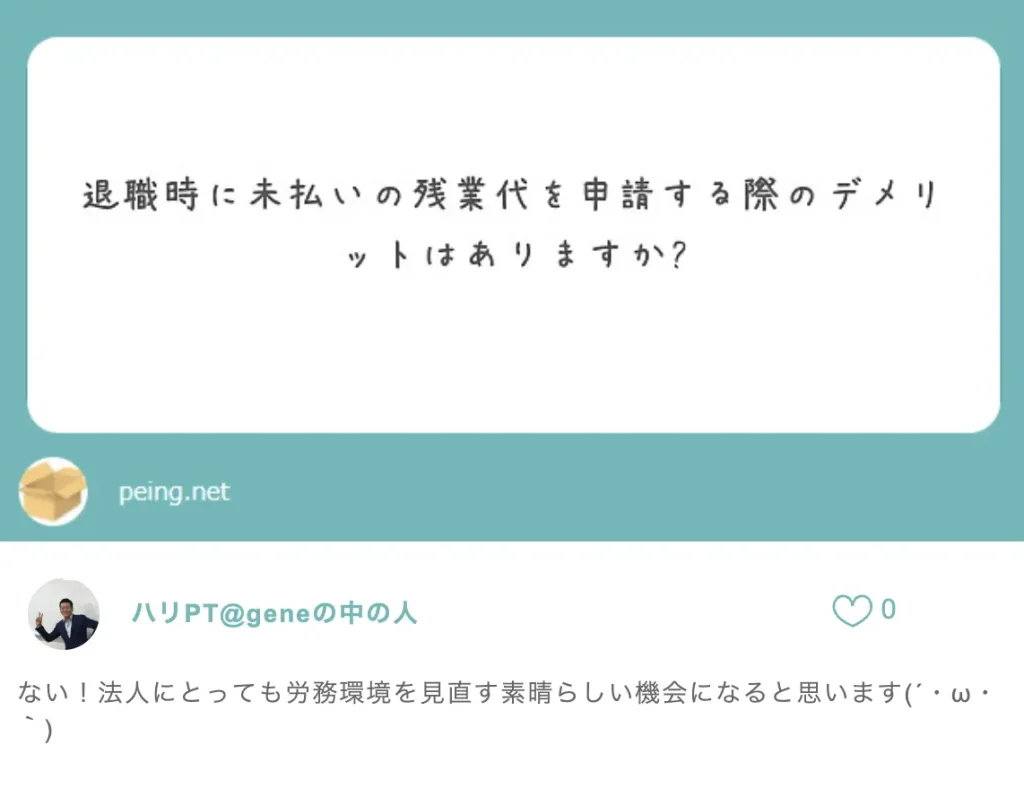

実は「未払い残業代」の請求も可能

少し余談になりますが、とても大事な話をします。

それは、退職する時には「未払いの残業代」などの請求も可能だという事です。

僕の友人も病院を辞めるとき、弁護士経由で残業代を請求してます。実際に数十万単位の残業代が支払われました。

例えば、残業代を払わない為に「定時でタイムカードだけ切らされる」ようなブラック職場、ありますよね。でも、これって実際には残業していた証明ができれば、退職時に残業請求が可能なこともあります。

「未払いの残業代請求」は、はっきり言って「やってる人はやってる」もの。退職者の正当な権利です。

リハノメ運営のPTさんも「残業代請求にデメリットはない」と言い切ってる位です。(下記質問箱を参照)

僕もハリさんと同じように、残業代の請求は「認められた権利」だと思っています。特に「未払いの額がデカい」と感じる人は請求を検討するべき。請求にはそれ相応の準備が必要ですが、転職に伴う金銭的な不安など解決します。

例えば、下記のような退職代行サービスでは、専門の弁護士が「残業代の請求」などをサポートしてくれます。気になる人は相談だけでもしてみていいでしょう。僕の友人も弁護士を通しての請求でした。

残業請求をサポートしてくれるサービス

| サービス名 | 請求できる項目 |

|---|---|

| 退職代行に加え、有休消化、未払い残業代の請求などもできる。 | |

| 退職代行に加え、有休消化が請求できる。 |

退職代行サービスは円満な退職や残業請求をサポートしてくれますが、リハ業界は狭い社会です。退職後に「同じ地域」「同じ分野」での転職を考えている場合「退職で揉めた噂」などが伝わる可能性もありますよね。サービスの利用が、自分にとってプラスになるか否か、そのあたりも含めて退職代行会社に相談しましょう。

言語聴覚士を辞めたい人は、まず職場を変えよう

今回は「STの仕事を辞めたくなっている人」に向けて、退職のタイミングや、退職後のプランなど解説しました。いかがだったでしょうか。

リハ職は人と関わってなんぼの職業ですし、色々と悩みが多いですよね。

結論として「STを辞めたい」と思ってしまったら、まずは職場を変えてみるのが得策です。幸い、STという仕事は働く分野によって業務内容ががめちゃくちゃ変わります。

もし、臨床が合わない時には一般企業などで資格を活かせる可能性もあります。

理想の職場を探す上で、まだ転職しやすい「STは有利」です。

せっかく国家資格を取ったのだから納得いく環境で働きたいですよね。失敗しながらでも、一つずつ可能性を試しましょう。

現状に悩んでいるなら、とりあえず行動。僕も職場を変えて、落ち着いて働ける訪看に出会えましたよ!

コメント