訪問ST(言語聴覚士)のツバメです。訪問リハビリの分野で働く、飲み込みの専門家です。

この記事では「高齢者の食事介助」について解説します。

高齢者の食事では、安全で快適な食事を提供することが大切です。食事を楽しみながら、栄養をしっかり摂取してもらうためには、いくつか注意すべきポイントがあります。

結論から言うと、食事介助で特に大切にしたいポイントは以下の通りです。

食事介助で特に大切にしたいポイント3つ

- 食事の形状

- 食べるときの姿勢

- 食事介助の方法

食事介助で気を付けるべきポイントは無数にありますが、大きくまとめると上記3つに分類されます。

それでは、それぞれの項目について見ていきましょう。

初心者の方でもわかりやすいよう具体例も出しながら解説していきますね。

食事の形状を大切にする

食事の形態は、飲み込みやすさに直結します。そのため、食事介助をする際はそもそも食事の形がキチンと合っているのかを考えておくべきです。

大前提として、柔らかく喉どおりも良いことが条件です。例えば義歯を使っている人や、飲み込みに不安がある人にとって重要なこと。食べ物のかたさや大きさが適切でないと、飲み込むのが難しくなります。

具体的な対処法としては、食事を細かく切ったり、柔らかく作ることが挙げられます。そして、このような配慮がされている食事のことを介護食や嚥下食(えんげしょく)と呼びます。

どんな食事が食べづらいのか把握する

適切な形(やわらかさ)の介護食を準備するにあたって、まずはどんな食材が食べづらいのかを把握しておきましょう。

高齢者が食べづらいと感じる食べ物はさまざまですが、一般的には硬いものや粘りけのあるものが食べづらいとされています。例えばパンは嚥下が難しく、肉のステーキも噛む力が弱っている高齢者には負担が大きいです。また、ゴマのように小さすぎるものも気管に入りやすく危険です。

高齢者が飲み込みづらい食材の一例

| 飲み込みづらい食材 | 具体的な食材の例 |

|---|---|

| 硬いもの | せんべい、ナッツ類、フランスパン、りんご、生のにんじん |

| パサつくもの | 食パン、カステラ、ささみ肉、ゆで卵の白身、クッキー |

| パサパサして口の中でまとまりにくいもの | 焼き魚(特にパサつきやすい白身魚)、鶏むね肉 |

| 繊維が多く噛み切りにくいもの | ごぼう、セロリ、アスパラガス |

| 薄くて張り付くもの | 海苔、葉物野菜(ほうれん草やレタスなど) |

| 噛みちぎりにくいもの | こんにゃく、もちもちしたパン |

| 口のなかで散らばるもの | ゴマ、ふりかけ |

上記のような食品は、高齢者にとって「むせやすい」「詰まりやすい」「飲み込みにくい」といったリスクがあります。また、固形物ではなくてもサラサラの水分等は非常にムセやすいです。

まずは、どういうものが飲み込みづらいか把握しておくのが大事ですね。

レトルトや冷凍の介護食もおすすめ

介護食作りって難しそう。そんな時は、市販の介護食を活用するのもおすすめです。

最近では、種類も豊富で味も改善されています。手軽であると同時に、栄養バランスもしっかり考えられている商品が多いですから、ストックしておくと安心です。

ドラッグストア等で買えるレトルト介護食だけでなく、通販の冷凍介護食も需要が拡大中です。

おすすめの冷凍介護食についてはこちらの記事で解説しています

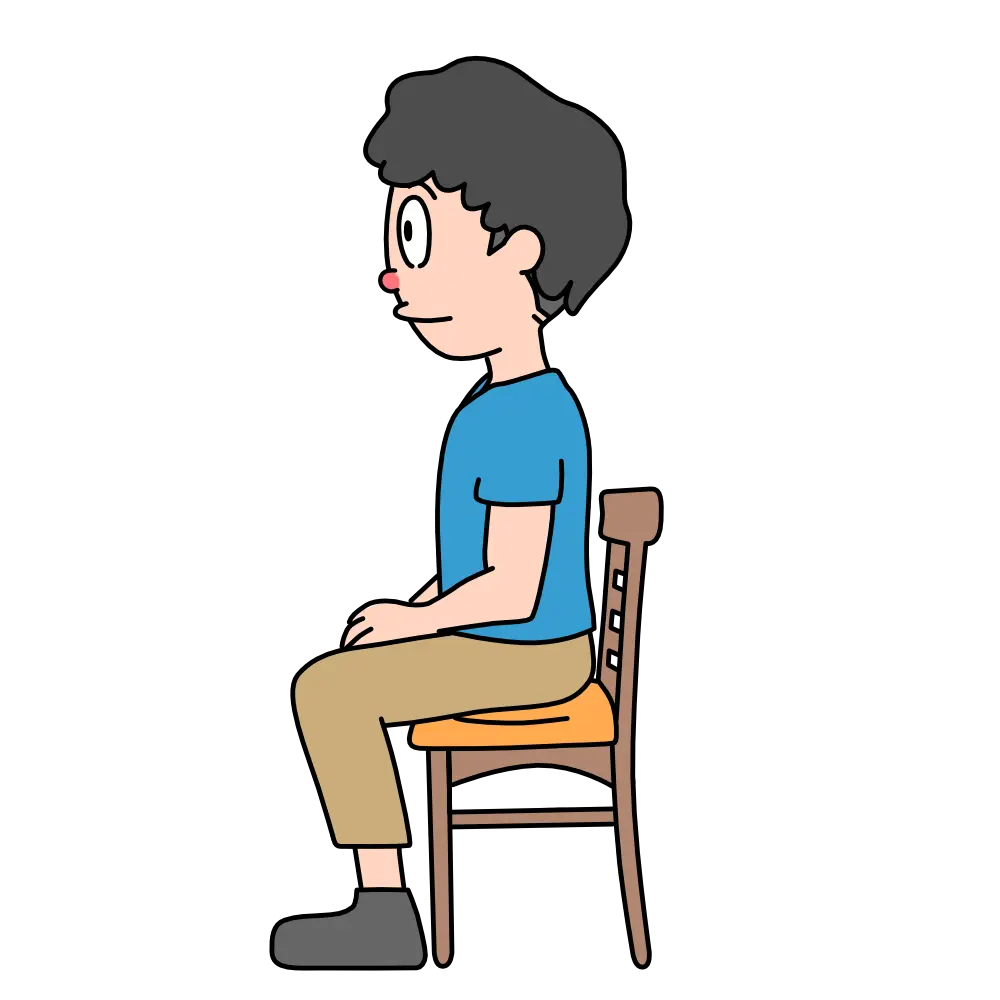

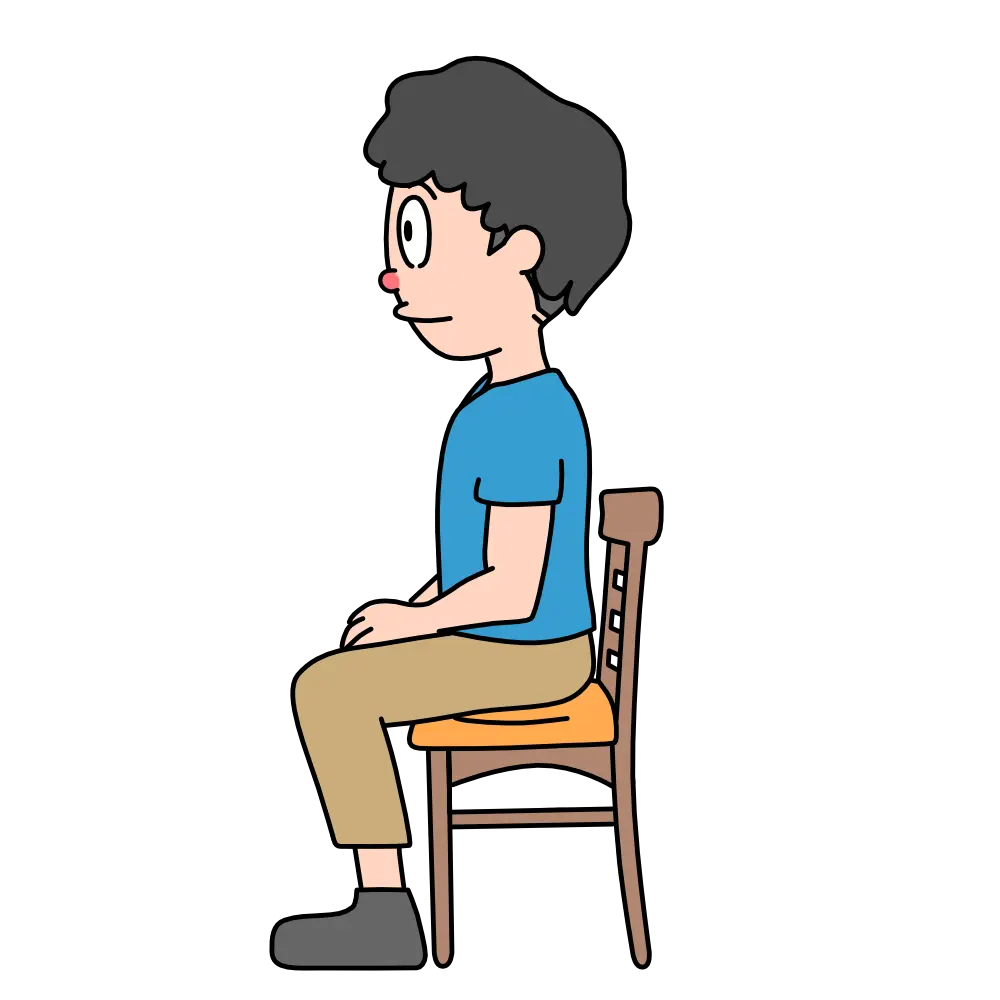

食べるときの姿勢を大切にする

高齢者が安全に食事を摂るためには、食べる際の姿勢も非常に重要です。適切な姿勢をとることで、誤嚥のリスクを低減し、食事をより快適に楽しむことができます。

では、どのような姿勢が適しているのか見ていきましょう。

嚥下に適した姿勢とは

嚥下に適した姿勢のポイントをまとめると以下の通りです。

嚥下に適した姿勢

- 背もたれのある椅子に深く座る

- 背筋を伸ばす(自然な範囲で)

- 顎は軽く引ける位

- 両足がしっかり床に着く

背筋を伸ばして座り、頭を少し前に傾けると、食物が飲み込まれやすくなります。椅子の高さが合わない時は、クッションなどで調整を行いましょう。上記全ては、どれも関連しています。

姿勢が崩れるときの工夫

食事中、どうしても姿勢が崩れてしまうこともあります。そんな時は椅子の高さ調整や、腰のクッションを活用してみましょう。

また、疲れやすい場合は食事を短時間で終えるよう心がけ、休憩を挟むことも効果的です。

訪問リハの現場でも「分割食」という考え方があります。1日3食にこだわらず、こまめに4食や5食を摂る方法です。

食事介助の方法を大切にする

食事介助をする際には、スプーンの入れ方から声かけのタイミングまで、細かなポイントがたくさんあります。一人ひとりの状態を確認しながら、適切な方法で介助することが求められますが、何より大切なのは、その人のペースに合わせて介助すること。

まずは、介助方法の基本的なポイントをみていきましょう。

まずは一口量を少なめに

初めて食事介助をするとき、まず気をつけたいのが一口の量です。一口量は少なめが基本。これは誤嚥や喉に詰まらせるリスクを減らすためです。

口に入れる量を少なめにして、無理せずその人のペースに合わせて進めましょう。少量ずつ食べてもらうことで、飲み込む力をゆっくりと確認することもできます。

食事介助の一口量は5g程度が推奨されます。これはティースプーンで一杯くらいです。

通常の食事で使うようなカレースプーンなどでは、量が多くなりすぎるので注意しましょう。

食事介助のコツやスプーンの入れ方

食事介助の際にまず注意してもらいたいのは「介助者の立ち位置」です。例えば右手で介助する場合は介護者の右側前方に立つようにしましょう。操作のしやすさが重要です。

たまに立ち位置の逆手で食事介助をする方がいますが、これは動作が不安定になるので危険です。

スプーンを口に持っていくときは、動作が相手から見えているかどうか配慮しましょう。もしも目が見えにくかったり、認知機能の低下でスプーンを認識づらかったりするときには、一度下唇にスプーンを当てるなどして「スプーンがここにある」という情報を伝えると良いです。

また、食事を続けていくと、だんだんとペースが落ちることもあります。場合によっては介護者が急かしてしまうようなペースになることも。対象者がきちんと飲み込んだのを確認してから、次の一口を準備しましょう。

声かけや環境づくりも重要

食事介助では、声かけや環境づくりも重要です。

高齢者は視覚や聴覚、味覚など様々な感覚が低下している場合があります。適した声かけをして、スムーズな介助を目指しましょう。

声かけの例

- ご飯入れますよ

- ゴックンしてください

- これは〇〇ですよ

- いい匂いがしますよ

- よく噛んで下さい

また、事前の環境設定も重要。食事の時間には食事だけに集中してもらいたいですよね。

例えばテレビやラジオを消すなど、余計な刺激は少なくするのが吉です。介護施設など集団で食事をする場合、どうしても集中できないときには場所を変えるなどの対応もします。

認知機能が低下している方には、この食事は「何なのか」「どんな匂いがするのか」などの情報を声かけすることも有効です。情報を受けて食欲が刺激される可能性があります。

このような声かけは食事意欲の向上に繋がると、実際の食事介助の場面をみていて思います。

食事介助のやり方以外にも留意しておくべきこと

食事介助には細やかな配慮が必要です。しかし、単に食事を補助するだけでなく、健康を守るために留意しておくべきことがあります。

ここでは、高齢者と関わりが深い「窒息」や「誤嚥性肺炎」といったリスクに対しての知識を紹介します。

これって窒息?そんなときにどうするか

窒息は食事介助中に起こり得る重大なリスクです。

食事の際に強いムセや苦しそうな様子が見られたら、直ちに食事を止めましょう。もし「これって窒息?」と不安になったら、まずは冷静呼吸状態を観察しましょう。

例えば、窒息者が高確率でとる動作で「チョークサイン」という反応があります。これは窒息状態にある人が思わずとってしまう、喉に両手を持っていく動作を指します。万国共通の動きです。

チョークサインは、窒息している人を察知する為の重要なヒントです。ただし、対象者の両腕が自由に動き認知機能が保たれていることが前提です。

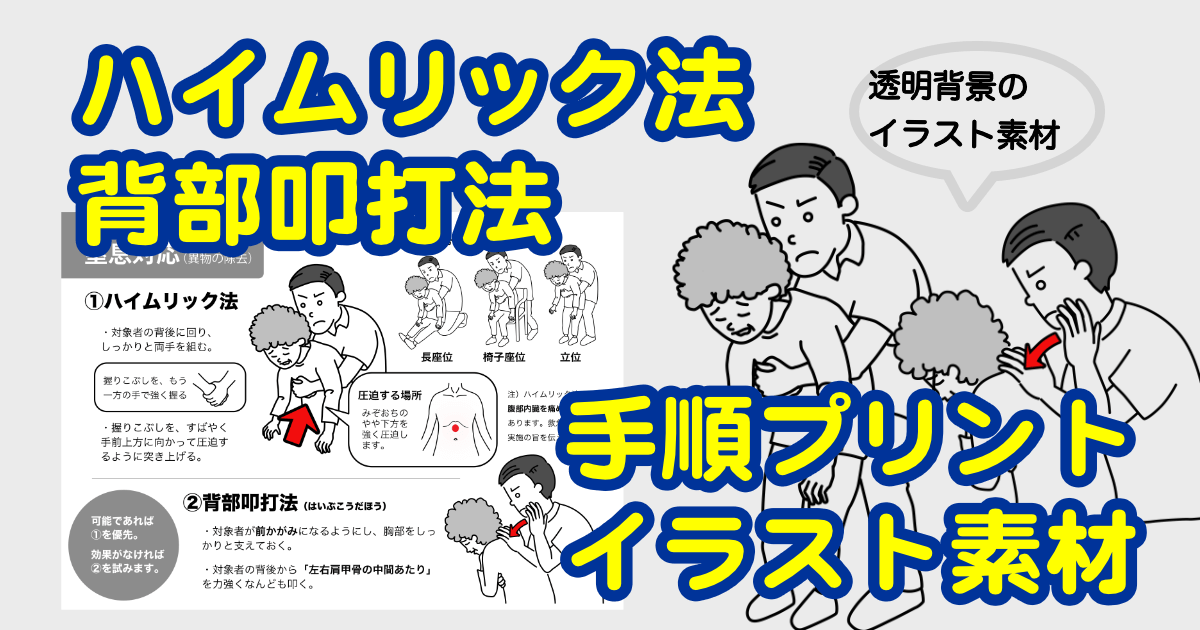

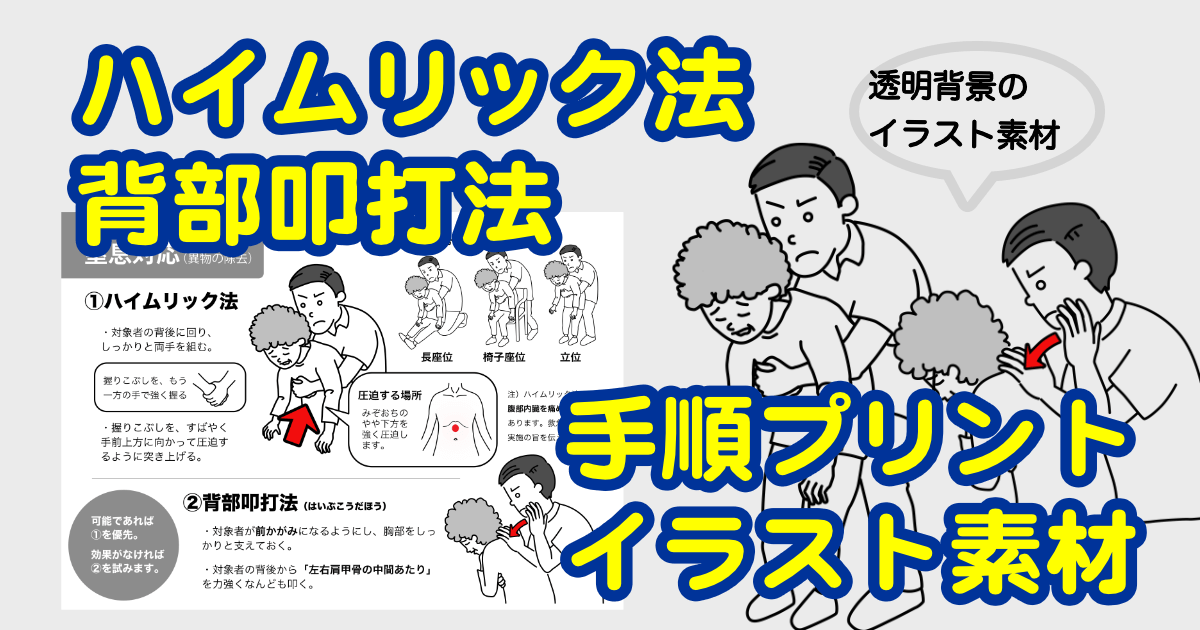

窒息対応を把握しておく

普段から窒息に対する対策を考えておくことで、万が一の際にも迅速に対応できるようになります。状況に応じて、適切に応急処置を行えるようにしましょう。

代表的な窒息対応法は「ハイムリック法」と「背部巧打法」です。別の記事やり方を解説しているので参考にして下さい。

窒息対応方法の手順

誤嚥性肺炎の兆候を知っておく

誤嚥性肺炎は誤嚥によって引き起こされる肺炎で、特に高齢者にとって深刻な問題です。食事介助をする際には、誤嚥性肺炎の兆候を知っておくことも大切です。

もしも症状が出た場合は医療機関を受診する必要があります。早期に専門の対処を受けられれば、重症化を防げる場合も。日頃から下記のような予兆を見逃さないようにしましょう。

誤嚥性肺炎の予兆(例)

- 食事中や食後のムセが増えてきた

- 痰が出る(黄色い痰は特に注意)

- ガラガラとした声が出る(湿生嗄声)

- 急な発熱

口腔ケアの方法も留意しておくべき

口腔ケアは食事介助の重要な一部です。口腔内を清潔に保つことで、誤嚥性肺炎の予防にもつながります。

食後は必ず口腔ケアを行い、口の中の食べ残しを取り除く必要があります。

食事介助に関する留意点をチェックしておきましょう

食事介助を始める前には、いくつかの重要な留意点を確認しておくと安心です。

特に重要なのは以下の3ポイントになります。

- 食事の形状

- 食べるときの姿勢

- 食事介助の方法

また食事介助の方法だけでなく、窒息や肺炎の有無などのポイントにも留意しておきましょう。

高齢者にとって食事は重要な楽しみであることが多いです。気持ちよく食事ができるように、サポートしていきましょう。